Sie sind hier: Startseite > Nieren > Operationen > Perkutane Nephrolithotomie

Perkutane Nephrolithotomie oder Nephrolitholapaxie: operative Technik

Die perkutane Nephrolithotomie ist ein endoskopisches minimal-invasives Verfahren zur Entfernung von Nierensteinen ab einer Größe von 1 cm. Das Verfahren wird variabel abgekürzt: PCNL oder PNL. Synonym: perkutane Nephrolitholapaxie.

Indikationen zur perkutanen Nephrolithotomie

Nephrolithiasis: Nierensteine über 1,5 cm Größe, untere Kelchsteine ab 10 mm Größe, mit der ESWL therapierefraktäre Nierensteine, Nierenkelchsteine mit Kelchhalsstenose. Mit zunehmender Miniaturisierung (Mini-PNL) konnte die Morbidität der PNL reduziert und die Indikation zulasten der ESWL ausgeweitet werden.

Kontraindikationen

Harnwegsinfektionen, funktionslose Niere (unter 10 % der Gesamtleistung), Schwangerschaft, potenziell maligner Tumor der oberen Harnwege oder der Niere. Gerinnungsstörungen und andere Krankheiten, die gegen einen elektiven planbaren Eingriff sprechen.

Technik der perkutanen Nephrolithotomie

Patientenvorbereitung:

Harnwegsinfekt ausgeschlossen oder therapiert, perioperative Antibiotikaprophylaxe, Allgemeinanästhesie ist das Standardnarkoseverfahren, Spinalanästhesie ist aber bei einfachen und vermutlich kurzen Eingriffen auch möglich.

Einlage eines Ureterkatheters:

Zunächst Steinschnittlage, retrograde Pyelographie und Einlage eines Ureterkatheters (idealerweise mit Ballon zur Abdichtung des Harnleiters). Der Ureterstent hat mehrere Vorteile: Füllung des Nierenbeckenkelchsystems zur Vereinfachung des perkutanen Zugangs, Kontrastmittelgabe zur Orientierung und Verhinderung der Migration von Steinfragmenten in den Harnleiter. Ein DJ Ureterstent ermöglicht die retrograde Füllung über die Harnblase und ist ebenfalls eine Option. Bei einfacher Anatomie und Steinsituation kann auf die Einlage eines Ureterkatheters verzichtet werden.

Lagerung für die PNL:

Standardlagerung ist die Bauchlagerung des Patienten mit leichter Flexion der Lendenwirbelsäule durch ein Bauchkissen. Vorteile sind die bessere Fixierung der Niere, die geringere Gefahr einer Darmverletzung und der einfache Zugang zu allen Kelchgruppen.

Die perkutane Nephrolithotomie kann auch in abgeschwächter Seitenlagerung oder in modifizierter Rückenlage durchgeführt werden. Vorteile sind die bessere Verträglichkeit der Narkose, insbesondere bei adipösen kardiopulmonal vorerkrankten Patienten und die Möglichkeit der simultanen retrograden-antegraden Steintherapie.

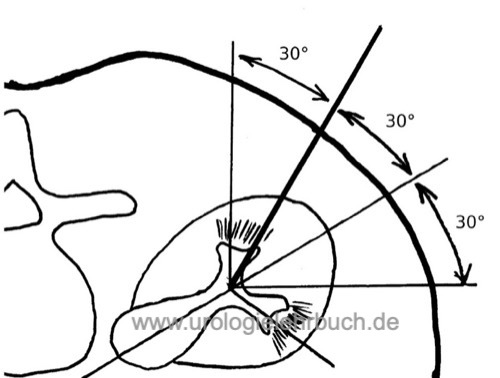

Punktion einer Kelchgruppe:

Nach Punktion eines Nierenkelches wird ein starrer Arbeitsdraht (Lunderquist-Draht) in das Nierenbecken vorgeschoben (Seldinger-Technik). Die Steuerung der initialen Punktion ist entweder mittels Sonographie oder Durchleuchtung in zwei Ebenen möglich. Die einfachste Lokalisation ist der dorsale untere Kelch, je nach Steinlokalisation ist auch die mittlere Kelchgruppe oder obere Kelchgruppe zu punktieren.

|

|

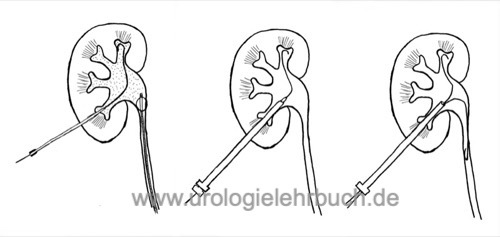

Dilatation des Arbeitskanals:

Über den starren Draht wird der Arbeitskanal aufbougiert, bis ein passender Arbeitsschaft eingelegt werden kann. Dafür existieren verschiedene Techniken:

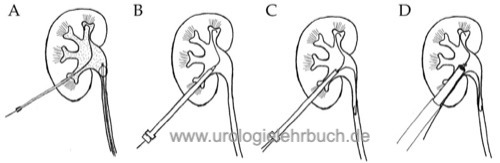

Einlage eines zweiten Sicherheitsdrahts:

Bougierung mit einem Dilatator und koaxialer Schleuse (12 CH), nach Entfernung des Dilatators kann ein zweiter Sicherheitsdraht positioniert werden. Die Schleuse wird entfernt und der Sicherheitsdraht sicher fixiert. Der Sicherheitsdraht ermöglicht den erneuten Zugang in das Hohlsystem der Niere nach einer eventuellen Dislokation des späteren Arbeitsschafts. Der starre Lunderquist-Draht wird für die weitere Dilatation des Arbeitskanals verwendet.

Single-Step Dilatation:

Bis 24 CH ist die Dilatation und Einlage eines Arbeitstrakt in einem Schritt möglich (Mini-PNL 14–21 CH, dünne Amplatz-Schäfte). Nach sicherer Positionierung des Arbeitstrakts im Hohlsystem der Niere (Nephroskopie) wird der starre Lunderquist-Draht entfernt.

Sequentielle Dilatation:

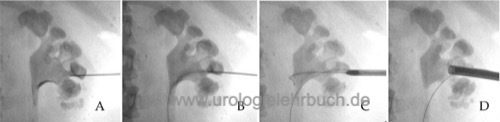

Durch ein Metallteleskopbougierset oder Ballondilatatoren bis zur gewünschten Weite [Abb. [PNL Bougierung], [Abb. PNL Röntgen] und [PNL Außen]], dann Einlage des Arbeitsschafts (dickere Amplatz Schäfte bis 30 CH). Nach sicherer Positionierung des Arbeitsschafts im Hohlsystem der Niere (Nephroskopie) wird der starre Lunderquist-Draht entfernt.

|

Steinextraktion des gesamten Steins:

Die Steinextraktion in toto ist nur eine Option bei kleinen Steinen, da eine Bougierung des Arbeitstrakts bis zum Steindurchmesser notwendig ist. Das Nierentrauma und das Blutungsrisiko steigen exponentiell mit dem Durchmesser des Arbeitstrakts.

Steindesintegration:

Die Methode der Wahl zur Desintegration von Nierensteinen ist die Laserlithotripsie (Holmium, Thulium). Die kleinen Steinfragmente werden mit Hilfe des Spülstroms abtransportiert. Größere Fragmente können mit Hilfe des Spülstroms und Rückziehen des Nephroskops (Sogeffekt) entfernt werden. Alternativ wird eine Fasszange verwendet. Ältere Techniken der Steinfragmentierung sind die Ultraschall-Lithotripsie, ein pneumatischer Hammer (Lithoklast) oder die elektrohydraulische Lithotripsie (EHL).

Multitrakt-PNL:

Die Weiterentwicklung der Nephroskope und Instrumente ermöglicht eine PNL mit Arbeitsschäften von 15–20 CH. Die geringe Traumatisierung der Niere erlaubt die Behandlung von komplexen Ausgusssteinen mit mehreren zeitgleichen Zugängen über verschiedene Kelchgruppen [Abb. PNL Röntgen].

|

Nierenfistel:

Die postoperative Anlage einer Nierenfistel sichert den Urinabfluss und komprimiert die Blutung aus dem Arbeitskanal. Bei deutlicher Makrohämaturie wird die Dicke der Nierenfistel dem Arbeitstrakt angepasst, mit dem Ballon der Nephrostomie kann der Arbeitstrakt zusätzlich komprimiert werden. Ohne Blutung genügt eine dünnere Nephrostomie, diese verursacht weniger Schmerzen.

Ohne Nierenfistel:

Die PNL kann bei ausgewählten Patienten ohne Nephrostomie beendet werden, entweder mit antegrad eingelegter DJ Harnleiterschiene (tubeless) oder ohne Harnleiterschiene (totally tubeless). Mehrere Studien haben die Sicherheit nachgewiesen, der Verzicht auf die Nephrostomie sorgt für weniger Schmerzen und verkürzt den Krankenhausaufenthalt (Tirtayasa u.a., 2017). Bei folgenden Patienten kann auf eine Nephrostomie verzichtet werden: unkomplizierte PNL mit einem Zugangstrakt, minimale intraoperative Blutung, ohne Perforation des Nierenbeckens, ohne Infektsteine und ohne die Notwendigkeit einer Second-Look-Nephroskopie.

Nachsorge der perkutanen Nephrolithotomie

Allgemeine Maßnahmen:

Frühe Mobilisation. Thromboseprophylaxe. Laborkontrollen (Hb, Kreatinin).

Nierenfistel:

Entfernung nach Sistierung der Blutung und ohne Infektionszeichen nach 1–3 Tagen, vorher kann mit einer antegraden Pyelographie die Steinfreiheit und der Urinabfluss in die Harnblase überprüft werden.

Komplikationen der perkutanen Nephrolithotomie

Blutung:

Postoperative venöse Blutungen können durch ein passageres Abklemmen der Nierenfistel tamponiert werden. Transfusionspflichtige Blutungen sind selten (1–3 %) und abhängig vom Durchmesser des Arbeitstrakts und der Erfahrung. Sehr selten ist aufgrund von Blutung die radiologische Embolisation, offen-operative Revision und als Rarität die Nephrektomie notwendig. Eine verzögerte Blutung spricht für die Ausbildung einer arteriovenösen Fistel oder Pseudoaneurysma.

Infektionen:

Fieber (10%) bis Urosepsis (0,5%).

Verletzung der ableitenden Harnwege:

Perforation des Nierenbeckens (bis 7%), Extravasation von Spülflüssigkeit mit möglichem TUR-Syndrom, Harnleiterverletzung, Strikturen (unter 1%).

Nachbarorganverletzung:

Pneumothorax oder Hydrothorax (1–4%), v.a. bei Punktionen der oberen Kelchgruppe. Verletzung von Duodenum, Kolon, Milz oder Leber (<1%).

Perkutane Nephrolithotomie in Augsburg

Sie wünschen die perkutane Nephrolithotomie in Augsburg beim Autor dieser Seite? Vereinbaren Sie einen Termin bei Dr. Manski in der Urologischen Gemeinschaftspraxis, Gögginger Str. 49 in Augsburg unter der Telefonnummer 0821 512200. Weitere Informationen zu Dr. Manski siehe Urologische Gemeinschaftspraxis Augsburg.

| retroperitoneoskop. Nephrektomie | Suchen | ESWL Steintherapie |

Sachregistersuche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Literatur perkutane Nephrolithotomie

Kim u.a. 2003 KIM, S. C. ; KUO, R. L. ;

LINGEMAN, J. E.:

Percutaneous nephrolithotomy: an update.

In: Curr Opin Urol

13 (2003), Nr. 3, S. 235–41

Knoll T, Daels F, Desai J, Hoznek A, Knudsen B, Montanari E, Scoffone C, Skolarikos A, Tozawa K. Percutaneous nephrolithotomy: technique. World J Urol. 2017 Sep;35(9):1361-1368. doi: 10.1007/s00345-017-2001-0.

Lahme u.a. 2001 LAHME, S. ; BICHLER, K. H. ;

STROHMAIER, W. L. ; GOTZ, T.:

Minimally invasive PCNL in patients with renal pelvic and calyceal

stones.

In: Eur Urol

40 (2001), Nr. 6, S. 619–24

P. M. W. Tirtayasa, P. Yuri, P. Birowo, and N. Rasyid, “Safety of tubeless or totally tubeless drainage and nephrostomy tube as a drainage following percutaneous nephrolithotomy: A comprehensive review.,” Asian J Surg., vol. 40, no. 6, pp. 419–423, 2017, doi: 10.1016/j.asjsur.2016.03.003.

Wollin DA, Preminger GM. Percutaneous nephrolithotomy: complications and how to deal with them. Urolithiasis. 2018 Feb;46(1):87-97. doi: 10.1007/s00240-017-1022-x.

Urologielehrbuch.de ohne Werbung

Diese Internetseite ermöglicht mit Hilfe von Werbung den Volltext-Zugriff auf das aktuelle Urologielehrbuch.de. Viele Bilder sind zum Schutz von Laien verpixelt oder ausgeblendet. Regelmäßig wiederkehrende (fachkundige) Leser können die Werbebanner abschalten und Zugriff auf alle Abbildungen erhalten: Werden Sie Mitglied über die Crowdfunding-Plattform Steady und unterstützen Sie damit Urologielehrbuch.de.

Urologielehrbuch.de als Hardcover-Buch

Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.

Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.