Sie sind hier: Startseite > Harnleiter > Operationen > Ureterorenoskopie

Ureterorenoskopie (URS): Technik und Komplikationen der Harnleiterspiegelung

Indikationen zur Ureterorenoskopie

Die Ureterorenoskopie ist die Spiegelung des Harnleiters und des Nierenbeckens bei folgenden Fragestellungen:

- Auffälligkeiten des oberen Harntrakts in der Bildgebung

- Pathologische Urinzytologie ohne Hinweis auf Harnblasentumoren

- Unklare Hämaturie

- Diagnostik und Therapie von Harnleitersteine oderNierensteine

- Diagnostik und Therapie von Ureterstrikturen

- Diagnose und Therapie von Tumoren des Harnleiters oder des Nierenbeckens

|

Kontraindikationen

Harnwegsinfektionen, Urosepsis. Relative Kontraindikationen sind Gerinnungsstörungen, Ureterstenosen, Schwangerschaft und fehlende Möglichkeit einer Steinschnittlage.

Instrumentenkunde

Das semirigide oder starre Ureteroskop ähnelt im Aufbau einem Zystoskop und hat meist eine feste, nicht auswechselbare Optik mit einem Blickwinkel von 0–10 Grad. Der Arbeitskanal ist 5 CH weit und hat Anschlüsse für den Zu- und Abfluss der Spülflüssigkeit. Die Schaftdicke beträgt zwischen 6–9 CH, dünner an der Spitze mit allmählicher Zunahme des Durchmessers. In der technischen Weiterentwicklung sind semiregide URS-Geräte erhältlich mit Schaftdicken von 5–7 CH mit zwei getrennten Arbeitskanälen.

Flexible Ureteroskope haben eine Schaftdicke von 8–12 CH, der Arbeitskanal ist dünner (3 CH). Manche flexible Ureteroskope haben einen zusätzlichen Kanal für den Zufluss der Spülflüssigkeit. Die Spitze ist aktiv steuerbar bis 270 Abknickung [Abb. flexibles URS]. Bei modernen Geräten wird auf eine Glasfaseroptik verzichtet, ein Kamerachip (CCD-Sensor) auf der Gerätespitze (chip on tip) sorgt für ein hochauflösendes Bild in hoher Qualität.

|

Technik der URS

Patientenvorbereitung:

- Harnwegsinfekt ausgeschlossen oder therapiert

- Allgemeinanästhesie oder Spinalanästhesie

- Perioperative Antibiotikaprophylaxe mit z. B. Aminopenicillin mit β-Lactamase-Inhibitor oder Cephalosporin, Alternativen sind Clindamycin, Cotrimoxazol oder Gentamicin.

- Steinschnittlagerung des Patienten

Zystoskopie und retrograde Pyelographie:

Zunächst Zystoskopie und retrograde Pyelographie: es wird die Anatomie des Harnleiters dargestellt und die Indikation zur URS überprüft. Über den Ureterkatheter wird ein Führungsdraht bis ins Nierenbecken eingelegt [Abb. retrograde Pyelographie].

|

Durchführung der Harnleiterspiegelung

Starre Ureterorenoskopie

Bei engem Ostium ist eine Bougierung oder Ballondilatation des prävesikalen Harnleiters erforderlich. Ist die anschließende Ureterorenoskopie wegen eines zu engen Ureters nicht möglich, wird eine DJ-Harnleiterschiene gelegt und die URS um 2–4 Wochen verschoben.

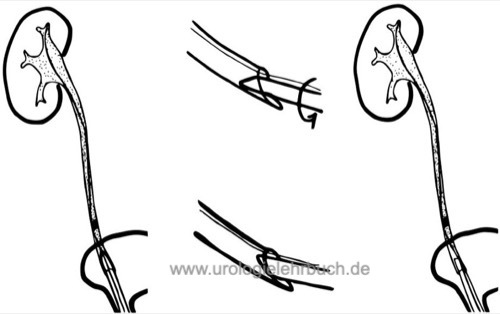

Nach der Bougierung wird die Harnröhre mit dem Ureteroskop bis vor das Ostium gespiegelt, immer entlang des Führungsdrahtes. Falls eine Intubation des Ostiums technisch schwierig ist, hilft die Vorsondierung mit einem zweiten Führungsdraht oder einem dünnen Ureterkatheter. Entlang dieser Leitschiene kann das Ureteroskop besser in den distalen Harnleiter gleiten. Durch Rotation des Gerätes (mit einer schrägen Spitze) kann ebenfalls der Durchtritt durch das enge Ostium erleichtert werden [Abb. Ureterorenoskopie].

|

Das Ureteroskop wird entlang des Arbeitsdrahts unter Sicht im Harnleiter vorgeschoben. Der Spülstrom sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden. Bei einem Harnleiterkinking kann durch die Sondierung mit einem Ureterkatheter der Harnleiter gestreckt werden [Abb. URS bei Harnleiterkinking].

|

Flexible Ureterorenoskopie:

Über den liegenden Arbeitsdraht wird eine Schleuse (access sheath) in den Harnleiter vorgeschoben. Über diese Schleuse kann nun bequem der Harnleiter und das Nierenbeckenkelchsystem mit dem flexiblen Ureterorenoskop gespiegelt werden [Abb. flexible URS]. Die Einlage der Schleuse ist aufgrund des Durchmessers (13–15 CH) oft schwierig, bei Widerstand wird eine DJ-Harnleiterschiene gelegt und die flexible URS um 2–4 Wochen verschoben.

Ureteroskopische Therapieoptionen bei Harnleiter- und Nierensteine

Harnleitersteinextraktion mit Zängchen:

Kleine Harnleitersteine können einfach mit einer Zange gefasst und extrahiert werden. Durch das Mehrweginstrument entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Steinextraktion.

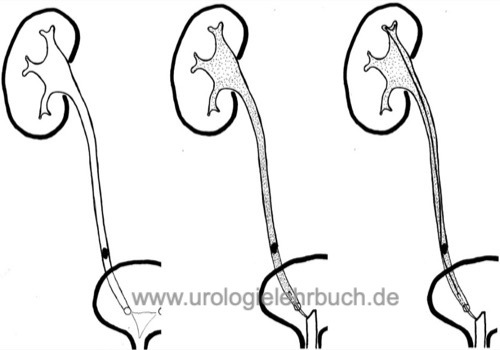

Harnleitersteinextraktion mit Dormiaschlinge:

Harnleitersteine, die vollständig extrahiert werden können, lassen sich gut mit der Dormiaschlinge entfernen [Abb. Dormia-Steinextraktion]. Nachteilig sind die Materialkosten des Einweginstruments. Zunächst wird die geschlossene Dormiaschlinge am Stein vorbei nach proximal geschoben. Vorsicht bei festsitzenden Harnleitersteinen, durch das fragile Steinbett kann es leicht zu einer Perforation mit der Dormiaschlinge kommen.

Oberhalb des Steins wird die Schlinge geöffnet. Unter Sicht wird die Dormiaschlinge zurückgezogen und manipuliert (drehende Bewegung), bis der Stein in der geöffneten Schlinge liegt. Nun wird die Schlinge langsam unter Sicht geschlossen, bis der Stein eng gefasst ist. Unter Sicht wird das Ureteroskop mit der Dormia-Schlinge zurückgezogen. Bei der Extraktion sollte das Gleiten des Harnleitersteins entlang des Ureterurothels sichtbar sein. Sobald Widerstand bei der Extraktion mit der Dormiaschlinge entsteht, ist die Schlinge zu lösen und der Stein zu desintegrieren. Gelingt dies nicht, darf auf keinen Fall mit Gewalt extrahiert werden, die Gefahr eines Ureterabrisses ist dann hoch. Der Harnleiterstein muss dann in der Dormiaschlinge lithotripsiert werden. Nach der Lithotripsie kann die Dormiaschlinge entfernt werden.

Harnleitersteinlithotripsie:

Größere Harnleitersteine können nicht in toto extrahiert werden, sie müssen im Harnleiter lithotripsiert (zerkleinert) werden. Die Methode der Wahl ist die Laserlithotripsie (mit Holmium oder Thulium), siehe auch Abb. Laserlithotripsie mit flex. URS. Die kleinste Steinfragmente verbleiben und werden im Verlauf mit dem Urin ausgeschieden. Größere Fragmente können mit der Dormiaschlinge entfernt werden. Ältere Techniken der Steinfragmentierung sind ein pneumatischer Hammer (Lithoklast) oder die elektrohydraulische Lithotripsie (EHL), bei der jedoch das Trauma für den Harnleiter und die Steindislokation während der Lithotripsie ausgeprägter sind.

|

Therapieoptionen bei Tumoren und Strikturen

Harnleiterbiopsie:

Unklare Raumforderungen oder Strikturen müssen durch eine Harnleiterbiopsie untersucht werden. Für starre oder flexible Ureterrenoskope existieren Biopsiezangen, das gewonnene Material ist jedoch sehr klein. Für eine zuverlässige Diagnose sind mehrere Biopsien erforderlich. Bei papillären Tumoren gelingt die Gewebeentnahme auch mit einer Dormiaschlinge.

Therapie von Harnleiterstrikturen:

Siehe Abschnitt Ureterstriktur.

Abtragung von Tumoren:

Für die endoskopische palliative Therapie von Harnleiter- oder Nierenbeckenkarzinomen stehen Harnleiterresektoskope zur Verfügung. Die Alternative ist die Abtragung von Tumoren mittels Laserkoagulation.

Passagere Harnleiterschienung:

Nach dem Eingriff, insbesondere nach längerer Manipulation oder Lithotripsie von signifikanter Steinlast, ist die Einlage einer DJ-Harnleiterschiene für 1–4 Wochen notwendig. Bei Perforationen sollte passager (für wenige Tage) zusätzlich ein DK für die druckfreie Urinableitung gelegt werden. In mehreren randomisierten Studien wurde mit Erfolg auf die Einlage einer DJ-Schiene nach unkomplizierter Harnleiterspiegelung mit Harnleitersteinextraktion verzichtet.

Nachsorge

Entfernung der passageren Harnleiterschiene nach 1–4 Wochen. Ultraschallkontrolle nach Harnleiterschienenentfernung.

Atlas von Befunden der Ureterorenoskopie

|

|

|

Komplikationen

- Postoperativer Harnstau und Flankenschmerzen durch Wandödem, Blutkoagel, Reststeine oder Ureterverletzung.

- Komplikationen der DJ-Harnleiterschiene: Schmerzen, Miktionsbeschwerden, Dislokation, vergessene Entfernung mit Steinbildung.

- Fiebrige Harnwegsinfektion bis zur Urosepsis (1–3%)

- Blutung, Harnstau durch Koagelbildung, perirenales Hämatom.

- Harnleiterverletzungen: Perforation (2–10%), Urinom, Harnleiterstriktur (1–3%), Harnleiterabriss (0,1–0,2%).

Ureterorenoskopie (URS) in Augsburg

Sie wünschen die URS in Augsburg beim Autor dieser Seite? Vereinbaren Sie einen Termin bei Dr. Manski in der Urologischen Gemeinschaftspraxis, Gögginger Str. 49 in Augsburg unter der Telefonnummer 0821 512200. Weitere Informationen zu Dr. Manski siehe Urologische Gemeinschaftspraxis Augsburg.

| ESWL | Suchen | Nephroureterektomie |

Sachregistersuche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Literatur

De Coninck V, Keller EX, Somani B, Giusti G, Proietti S, Rodriguez-Socarras M, Rodríguez-Monsalve M, Doizi S, Ventimiglia E, Traxer O. Complications of ureteroscopy: a complete overview. World J Urol. 2020 Sep;38(9):2147-2166. doi: 10.1007/s00345-019-03012-1.

English Version: Ureteroscopy

English Version: Ureteroscopy

Urologielehrbuch.de ohne Werbung

Diese Internetseite ermöglicht mit Hilfe von Werbung den Volltext-Zugriff auf das aktuelle Urologielehrbuch.de. Viele Bilder sind zum Schutz von Laien verpixelt oder ausgeblendet. Regelmäßig wiederkehrende (fachkundige) Leser können die Werbebanner abschalten und Zugriff auf alle Abbildungen erhalten: Werden Sie Mitglied über die Crowdfunding-Plattform Steady und unterstützen Sie damit Urologielehrbuch.de.

Urologielehrbuch.de als Hardcover-Buch

Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.

Aktuell, detailliert und übersichtlich: Urologielehrbuch.de wird auch als hochwertiges Hardcover-Buch veröffentlicht. Die 17. Auflage (Ausgabe 2024) ist seit Oktober 2024 verfügbar, siehe Abschnitt Neuigkeiten für die Aktualisierungen und Links für den Buchkauf.